Потомки Кунлелю. В.Леонтьев.

По земле древних кереков.

Рырольтот – потомственный чаучу-оленевод. Он свое происхождение, возможно, ведет от известного своими подвигами чукотского богатыря Кунлелю. Правда, мейныпильгынские чукчи говорят, что в них течет и керекская кровь. «Кереки «ы’ттыётляно гитлинэт» - первыми были» - утверждают они.

Рырольтот – потомственный чаучу-оленевод. Он свое происхождение, возможно, ведет от известного своими подвигами чукотского богатыря Кунлелю. Правда, мейныпильгынские чукчи говорят, что в них течет и керекская кровь. «Кереки «ы’ттыётляно гитлинэт» - первыми были» - утверждают они.

Вот как об этом гласит сказание о богатыре-эрмечине Кунлелю.

«Кунлелю жил с братьями. Четверо их было: Кунлелю – Одноусый, Пикыттым – Копчик, Аковръаркы – Оленьи Постромки, Петывытычгын – Старая Камлейка. Еще двоюродные братья были – Вычгыкылты – Плоская Вязанка, Эвиискив – Пастбище и Вэнкий – Ездовой Олень. А произошло это, когда дружба между людьми зарождалась.

Рядом с озером Ёмрагытгын жил оленевод Арельпыно. Войны уже кончились, но в соседстве с Арельпыно кочевал воинственный и коварный чукча Мотлынто. Однажды он с братьями отбил стадо у чукчи Арельпыно, перебил пастухов и зарезал всех оленей. Арельпыно с женой и дочерью на отвесных скалах сделали себе укрытие и спрятались там.

Тогда воскликнул Мотлынто:

- Осадой возьмем их! Без еды погибнут!

- Держитесь, держитесь! – шепчет своим Арельпыно. – Кунлелю с братьями придет, он выручит нас!

В это время жена Арельпыно выглянула из-за укрытия, и вдруг камень, пущенный пращой, попал ей в лоб. Она тут же упала замертво. Вскоре началась снежная пурга. Арельпыно с дочерью незаметно выбрались из крепости и стали пробираться к берегу моря. Но неожиданно поскользнулся Арельпыно и сломал руку.

- Оставь меня. Ты крепкая и ловкая. Беги к керекам, - говорить он дочери.

Целый день вдоль скал бежала дочь Арельпыно и только начью добралась до кереков. И тут же по ее следам прибежали враги-преследователи.

- Где женщина-чукчанка?! – закричали они.

-Нет ее, - ответили кереки, а сами впрятали женщину в яме, вырытой под пологом.

Ушли враги, а на следующий день вечером Кунлелю с братьями прибыл.

- Где люди Арельпыно?!

- Погубил всех Мотлынто, - ответили кереки, - вот одна дочь его осталась.

Тут же бросился в погоню Кунлелю с братьями за коварным Мотлынто.

А кереки в жены взяли чукчанку… Многие мейныпильгынские чукчи свое происхождение ведут от дочери Арельпыно».

Сказания о Кунлелю связаны с конкретными географическими названиями, по которым и сейчас можно определить,в каких местах он сражался. Пожалуй, сам Кунлелю не вымышленный фольклорный образ, а живой человек.

Коравье, двоюродный брат Рырольтота, который поведал мне это сказание, хорошо помнит свою родословную:

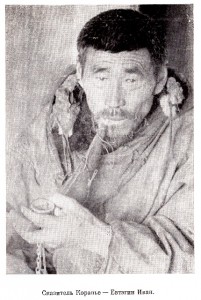

- От самого первого Эпэкэя я, от Мэлмэля я, Магчымката я, от Кмтэка я, от Эвиискива я, от Авыныквына я, от Етувги я, от Тэгрына я, от Кытынкава, я сын Коравье – Евтэгин – Иван.

Девять поколений своих предков помнит Коравье и в пятом упоминает Эвиискива, двоюродного брата Кунлелю. Если принять возраст одного поколения за 25-30 лет, то пятое поколение предков Коравье падает на вторую половину XVIII века. Эти расчеты почти совпадают с предположением И.С.Вдовина: «…Так, например, можно почти точно датировать появление сказания о чукотском герое Кунлелю… Из исторических документов известно, что первая группа чукчей-оленеводов в составе 43 яранг со всем своим имуществом перешла на юный берег реки Анадырь в 1756 году. Переход этот был совершен с согласия коряков. Однако вскоре между чукчами и коряками произошло столкновение, зачинщиками которого были последние. Чукчи пострадали и с новой силой возобновили нападения на коряков. Это событие, по-видимому, и послужило основой для сказания о Кунлелю и других героях – его сподвижниках…»

Соседство коряков и кереков наложило свой отпечаток на жизнь мейныпильгынских чукчей. Яранга Рырольтота высокая, просторная и по типу похожа на кочевую корякскую: по форме округлая, вершина-дымоход – «рынногыргын» находится в центре, а не сдвинута вперед, как это делается в северных и западных районах округа. Внутри жилища по-своему было чисто, все вещи лежали на определенных местах. Заметно влияние коряков и в чукотском языке, а в чукотском женском произношении сильно влияние керекского языка…

Пока я оформлял свои записи, Вера Ивановна Иунеут готовила к предстоящему празднику осеннего забоя оленей свой бубен.

На широкий деревянный обод давно уже была натянута шкурка годовалого теленка. Она подсохла, Вера Ивановна срезала из-под обечайки лишнюю кожу, потом сделала дыры в ободке, вставила в них две скобы с навешенными погремушками, которые она сама изготовила из жести. С внутренней стороны бубна на обод натянула крест-накрест веревку и попробовала: ярар – бубен глухо зарокотал в полутемной яранге, но, видимо, такой звук ее не устраивал. Она поднесла бубен к костру и долго вращала его над пламенем, подсушивая кожу. Снова постучала, и теперь уже ярар зазвучал громче.

Вера Ивановна руководит поселковой национальной самодеятельностью, сама сочиняет стихи на родном языке, перекладывает их на музыку, великолепно танцует. Помню, как в 1970 году на празднике осеннего забоя оленей в заливе Коконаут она своими песнями и танцами так заразила стариков, что те, выхватывая друг у друга бубны, плясали чуть ли не до самого утра. Даже наша хорошая знакомая, молчаливая и неразговорчивая жена Турылькота Кыргольнаут, исполнила несколько танцев, спела свои личные песни, чем вызвала шумное одобрение присутствующих…

Настроив бубен, Вера Ивановна подошла ко мне.

- Владилен Вячеславович, хотите посмотреть, как танцует моя мать? – спросила она.

Я с удовольствием откликнулся на это предложение.

Когда мы зашли в ярангу, Гыргольнаут уже надела обрядовую праздничную кухлянку с колокольчиками и разнообразными кисточками. Вот она взяла в левую руку ярар, в правую – колотушку, обтянутую заячьей шкуркой, и ударила по туго натянутой коже. Раздался глухой, рокочущий звук.

Так под ритмы ярара и аккомпанемент личной песни старая Гыргольнаут начала исполнять свой танец. Она плавно приседала, нырками покачивала головой, меняя ритмы и движения. Мелодично, в такт движениям звенели колокольчики на яраре. Она настолько увлеклась танцем, что, казалось, ничего не замечала вокруг.

Внучка Надя долго с интересом и любопытством наблюдала за бабушкой. Потом она тоже в такт бубна начала покачивать головой, а тут встала рядом с бабушкой и принялась копировать все ее движения. Когда Гыргольнаут устала, то ее сменила Надя, взяв из рук бабушки бубен. Бабушка, довольная, подпевала внучке, кивая в такт бубна головой.

Вот так и передается древнее национальное искусство от поколения к поколению, сохраняются лучшие семейные традиции, уходящие своими корнями в глубокую древность…

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________