История Чукотки XIX века.

Воспитание детей местного населения.

Извечное единоборство с суровой природой наложило свой отпечаток на воспитание детей с самого раннего возраста.

Извечное единоборство с суровой природой наложило свой отпечаток на воспитание детей с самого раннего возраста.

Взрослое население, хорошо знавшее природу своего края, народные обычаи и традиции, старалось передать эти знания детям. Основу воспитания составляла трудовая подготовка детей и подростков.

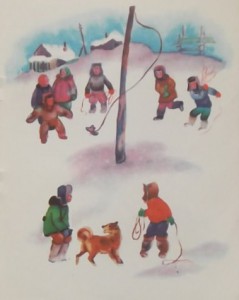

Большое значение у чукчей в воспитании малышей имели игрушки в виде погремушек из зубов оленя, а уже в 7 - 8-летнем возрасте наряду с игрушками дети увлекались коллективной игрой. Основные игры детей старшего возраста – «Невод», «Чаат» «Ворон», «Волк и Матуха», «олени и пастухи» развивали ловкость, выносливость и другие качества, необходимые в повседневной жизни, в занятиях оленеводством, на рыболовном и охотничьем промыслах.

Очень рано (в 6 -7 лет) дети, как правило, выполняли и такие повседневные трудовые обязанности в быту, как кормление собак, подвоз воды, заготовка снега и льда, сбор дров. Мальчики учились добывать вместе со взрослыми пищу, пользоваться ножом, чатом, ставить петли на зайцев, ловить рыбу. С детских лет их приучали переносить стужу, спать под открытым небом, находиться сутками, в пергу и в дождь, при стаде. Девочки очень рано приучались к ведению хозяйства, связанного с кочевым образом жизни. По существу их детство кончалось в 8 - 10 лет, и далее они уже становились постоянными помощницами матери в домашнем хозяйстве: ухаживали за младшими, выделывали шкуры, сучили нитки из сухожилий, шили, вышивали. Жизнь в окружении повседневного труда и хозяйственных забот рано делала чукотских детей взрослыми.

Во второй половине XIX века на Севере появляются школы. Первая школа была открыта в поселке Тауйск в 1847 году, в которой обучалось четыре человека. На Чукотке первая школа появилась в 1883 ггоду в селе Марково, где обучалось полтора десятка детей юкагиров, чуванцев и русских.

Придавая важное значение этому факту, начальник Анадырской округи писал: «Хорошо обставленная школа, с отличным и преданным своему делу учителем разовьет природный ум и любознательность марковцев, в то же время привлечет в школу и детей оседлых инородцев и, несомненно, со временем создаст людей, которые станут изучать еще почти не исследованный здешний край в деле приобщения к русской культуре, принесут неизмеримо большую пользу, чем все проводимые для этой цели административные меры».

На содержание школы с каждой ревизской души до пятидесятилетнего возраста взималась плата в размере пятидесяти копеек.

Первые ученики северных школ писали буквы на ледяных окнах (в дореволюционное время жители Чукотки вставляли в окна вместо стекол куски льда). Позже стали писать свинцовыми палочками на тонкодранной бересте. Чернила изготовляли из черных ягод.

Учителями в северные школы обычно назначались служители культа: священники, дьячки, псаломщики, - люди с небольшой общеобразовательной подготовкой и без всякого педагогического образования. Свою деятельность в школе они рассматривали как что-то дополнительное, а порой и как обременительное занятие. Многие из них занимались скупкой и перепродажей пушнины. Однако были и большие энтузиасты, люди, любящие свое дело, отдающие всего себя на воспитание детей.

Первым из них стал Афанасий Ермилович Дьячков, организатор и первый учитель Марковской школы. Сам он не имел систематического образования, его ученики едва умели читать и писать, но он преподавал и байдарное ремесло, а школа его была лучше обеспечена наглядными пособиями и библиотекой, чем другие школы.

Получается, образовательный процесс проходил весьма противоречиво. Читать и писать мало кто умел из местного населения, зато было множество церквей, молелен, попов, шаманов и кабаков.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________